以前、表情と服のシワの描き方を別の書籍で学びました。

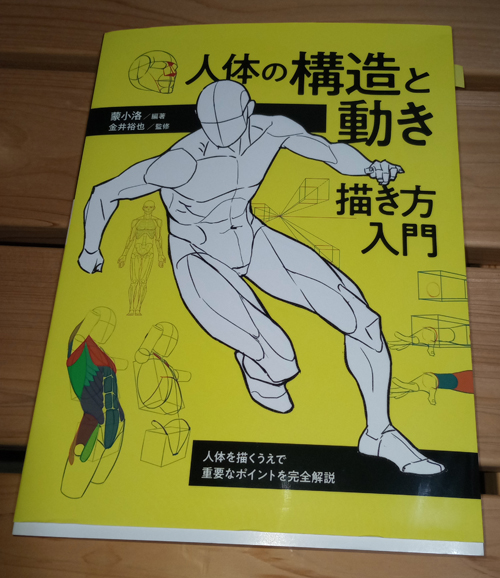

つぎはクオリティーはソコソコにして「速描き」という目標ができたので、人体構造の基礎をこちらの書籍で学び直し↓

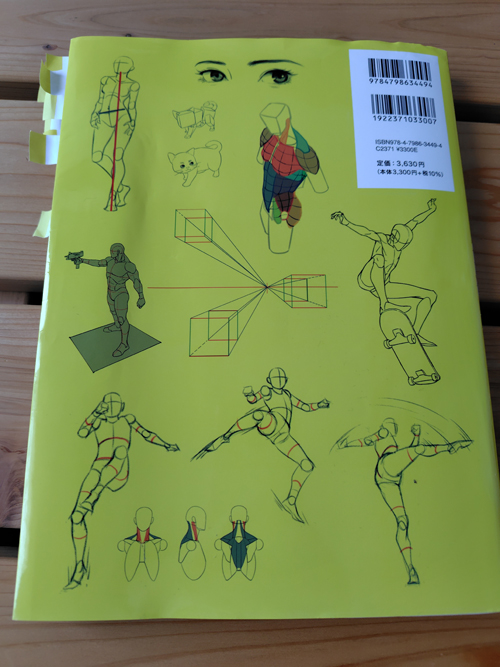

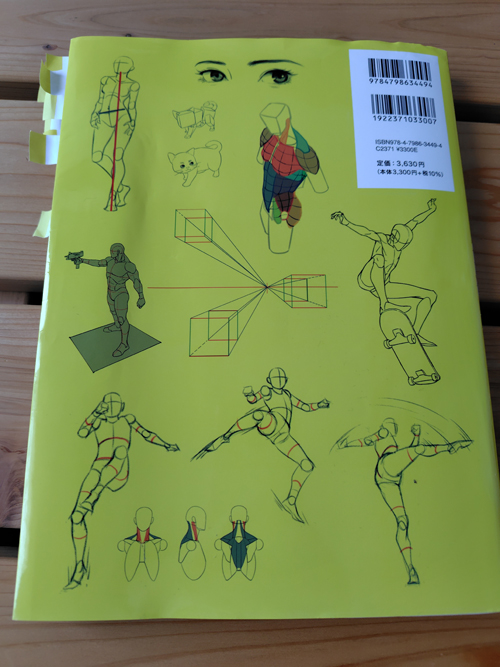

「人体の構造と動き 描き方入門」という書籍です。

基礎を知っていれば、速く描くのに役立つかもしれないという予測から。

書籍の大まかな内容↓

・ボックスや球体などから人体を描く方法

・透視図法の考え方

・キャライラストに必要な骨格や筋肉などの解剖学的な話

・人体パーツの個々の描き方

・アクションライン、躍動感のある動き

・キャラと背景の合わせ方

・・など盛り込まれています。絵と文字での解説も多いので初心者にもオススメできる内容でした。

ただ、お絵描きまったくの素人が読むには難しい内容があります。

どちらかというと、中級者までは行かない初心者~中級者向けといった感じです。

この書籍は おもに形の取り方中心の解説なので、色の塗り方などの解説はないです。

あと、ブログや動画に使う挿絵など それほどクオリティを求めていない人向けではない。

アニメーターで、お絵描きチャンネルの運営者hide先生の教え方に似ています↓

この書籍で勉強した内容をネタバレありで紹介します。

・最低限の人体構造を学びたい人(色塗りの解説なし)

・おもに人体の「形の取り方」について勉強したい人

・キャラ絵に必要な解剖学を学びたい人

・お絵描き初心者~中級者(まったくの素人だと少し難しいかも?)

・イラストに中~高クオリティを求める人

・この書籍で学べることは?なぜ購入したのか?

・書籍で実際に練習した記録

・勉強後の成果(版権イラスト描いてみた)

勉強した記録を前半・後半にわけてショート動画に上げましたので、こちらもどうぞ↓

この書籍で学べることは?なぜ購入したのか?

イラストに必要な人体解剖学・パースなどに絞って解説されてる書籍です。

書籍で学べることは?

・ボックスや球体など単純なものから人体構造を分かりやすく考える方法

・腕や脚などパーツの基本の描き方、比率や位置

・人体や背景に生かす透視図法の考え方

・イラストに必要な解剖学

・動作のラインについて

前述していますが、アニメーターさんの教え方に似ています。

今まで漫画家さん・イラストレーターさんの書籍で学ぶ機会の方が多かったので、気づきがいっぱいありました(後述)

なぜ購入したのか?

・大型書店で読み比べをしたときに一番わかりやすかったから

・色塗りの解説は必要なかったから

・辞書みたいな分厚い本より安い

・2024年4月発売と新しいですが評価も良かったため

・アニメーターさんの解説と似ていたから

・訳が難解ではない

今回購入した「人体の構造と動き 描き方入門」は人体解剖学専門書ではなく、人体を単純化してわかりやすくした考え方、キャラ絵に必要な部分に焦点を当てた人体解剖学、透視図法から正しい描き方を学んだり、動作ラインについての解説です。

つまり、人体を描く上で必要な知識を浅く広く解説している(中クオリティー以上に必要な知識だと思いました)。

ただし、色塗りについての解説はないので、必要な場合は別途書籍や動画などで色塗りの勉強をする必要があります。

2024年4月発売と比較的新しい書籍なので(レビューが少ないので)、もしかしたら合う人や合わない人もいると思いますが、お絵描き中級前後の私は勉強になると思いました。

Amazonの評価を見てみると2025年4月時点で25評価中ほぼ☆4.7つが付いています。

※☆3の評価を付けている人は梱包の雑さについて☆を減らしている感じでした

アニメーターhide先生と似た解説を書籍でも学びたいという方には、こちらの書籍が大変勉強になると思います。

※ただし、書籍の著者はhide先生本人ではないので、所々違う解説をしているかもしれません

この記事の執筆者的には、アニメーターさんのあの少ない線で立体的に見せる技術が特に欲しかった

定価は3630円(最近電子版も出たので、電子版だと少し安い場合があります)

イラスト解説本の中では やや高めだが、イラスト人体解剖学書よりは安い感じです。

この記事の執筆者のようなスピード重視でクオリテイーはソコソコでOKという絵描きには丁度よさそうだと感じました(^^)

※この記事の執筆者の意図的には、基本をマスターして資料が少なくても最高速で中クオリティー程度のイラストが描けるようになりたかった

もちろん、ハイクオリティーを目指す絵描きさんにも勉強になる書籍だと思います。

一応、著者は中国の方らしく(日本人の監修あり)、文章が不自然な所もありますが読みにくいという感じはないですね。

日本語訳が酷いビジネス書をたくさん読んできたので、そう感じるだけかもしれませんが‥(^^;)

じつは最初、「ソッカの美術解剖学ノート」を購入しようとしていましたが、ハイクオリティーイラストは目指さないのに ここまで詳細な解剖学は必要あるか?と思い、上記の書籍に変更。

分厚いので読むのにも時間がかかりそうだし、値段も7000円台と お高めですしね‥(^^;)

ただし、(書店でパラ読みした程度ですが)書籍の質は高いと思います(結構マニアックな知識まで書かれている)。

2025年4月時点で評価684中☆4.7となっていますので、他の方からの評価もいい感じです↓

余談ですが、このソッカの美術解剖学ノートはAmazonギフトとして よく贈られてる商品1位になっていますね。

絵師さんに贈ってる人が多いのかな?

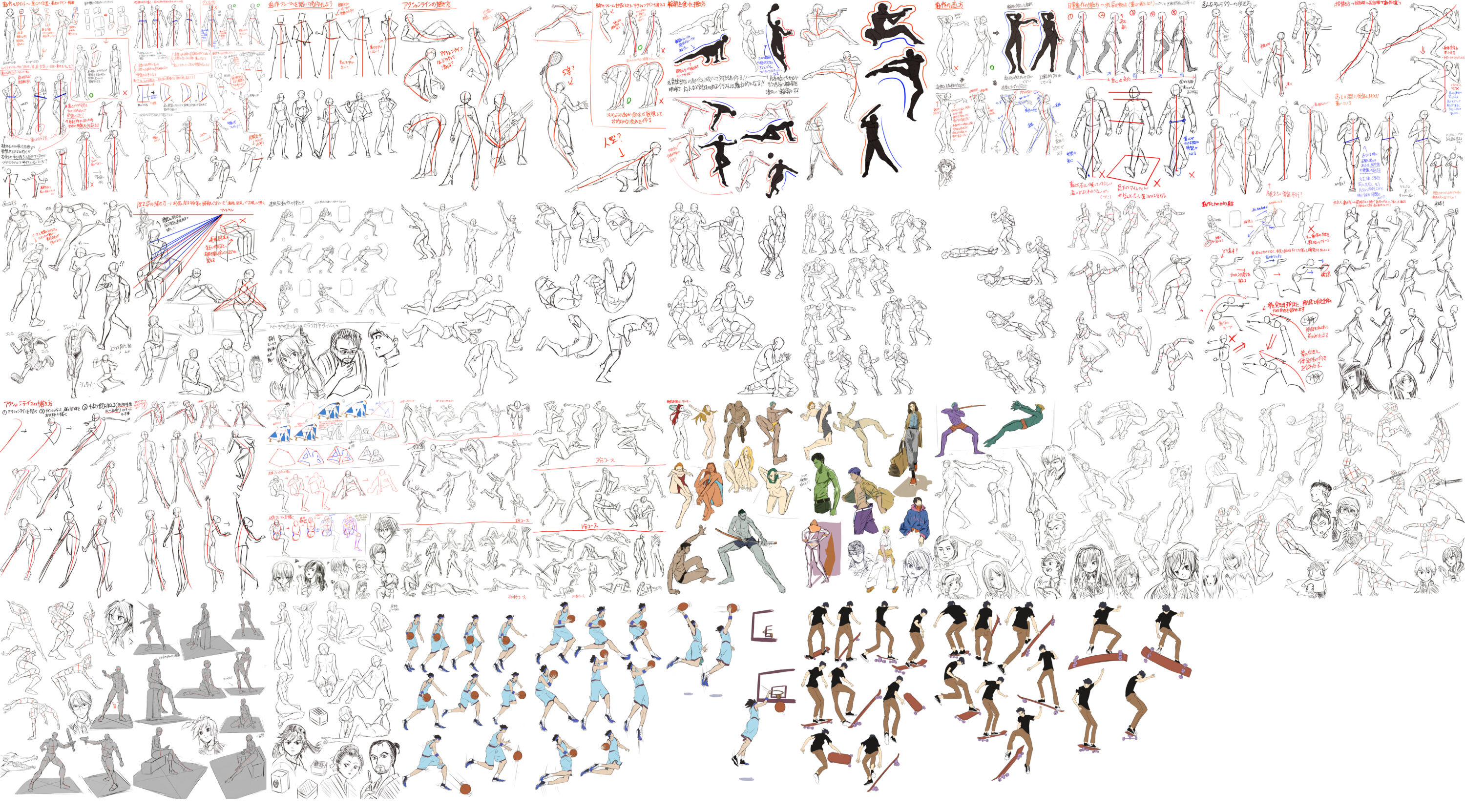

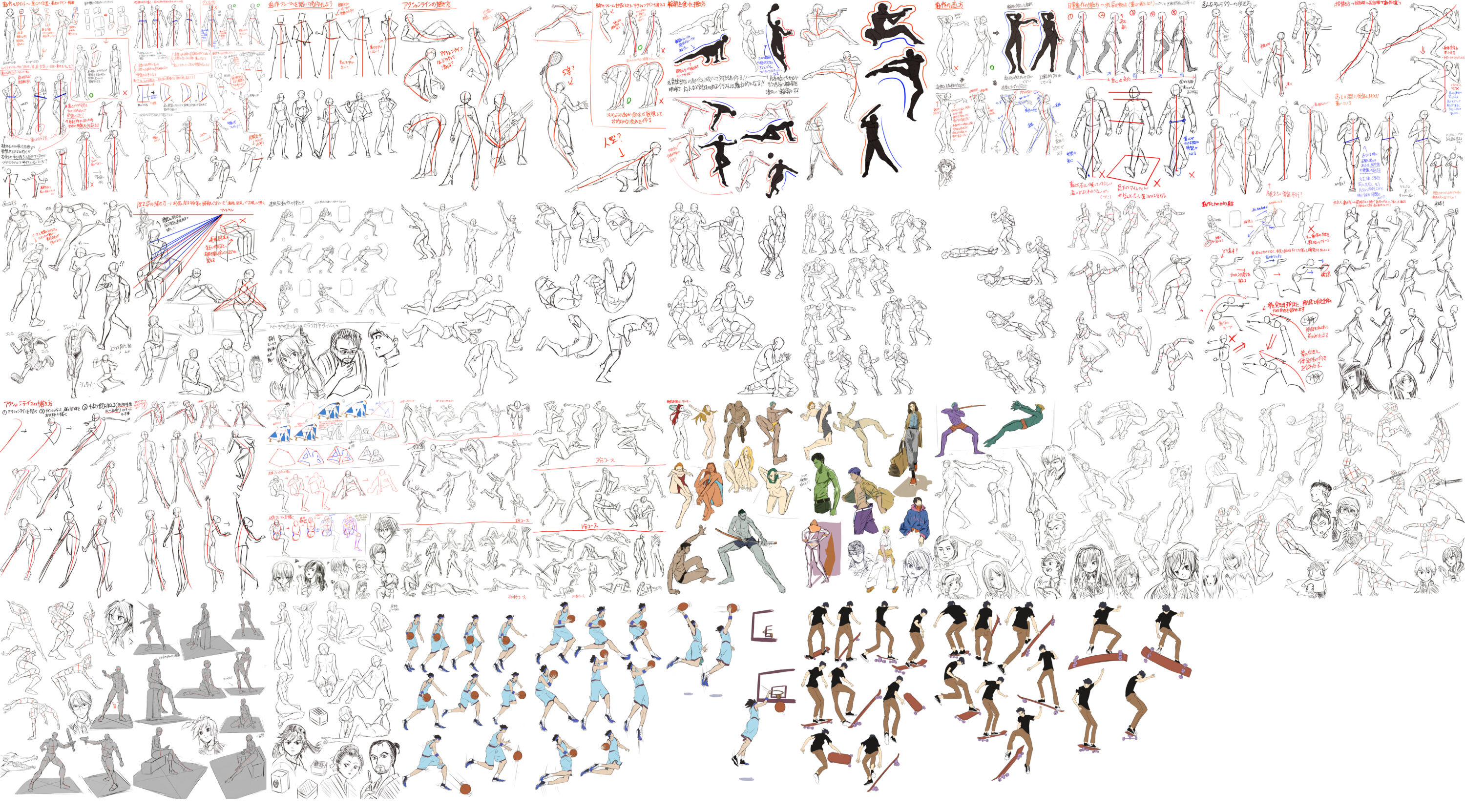

書籍で実際に練習した記録

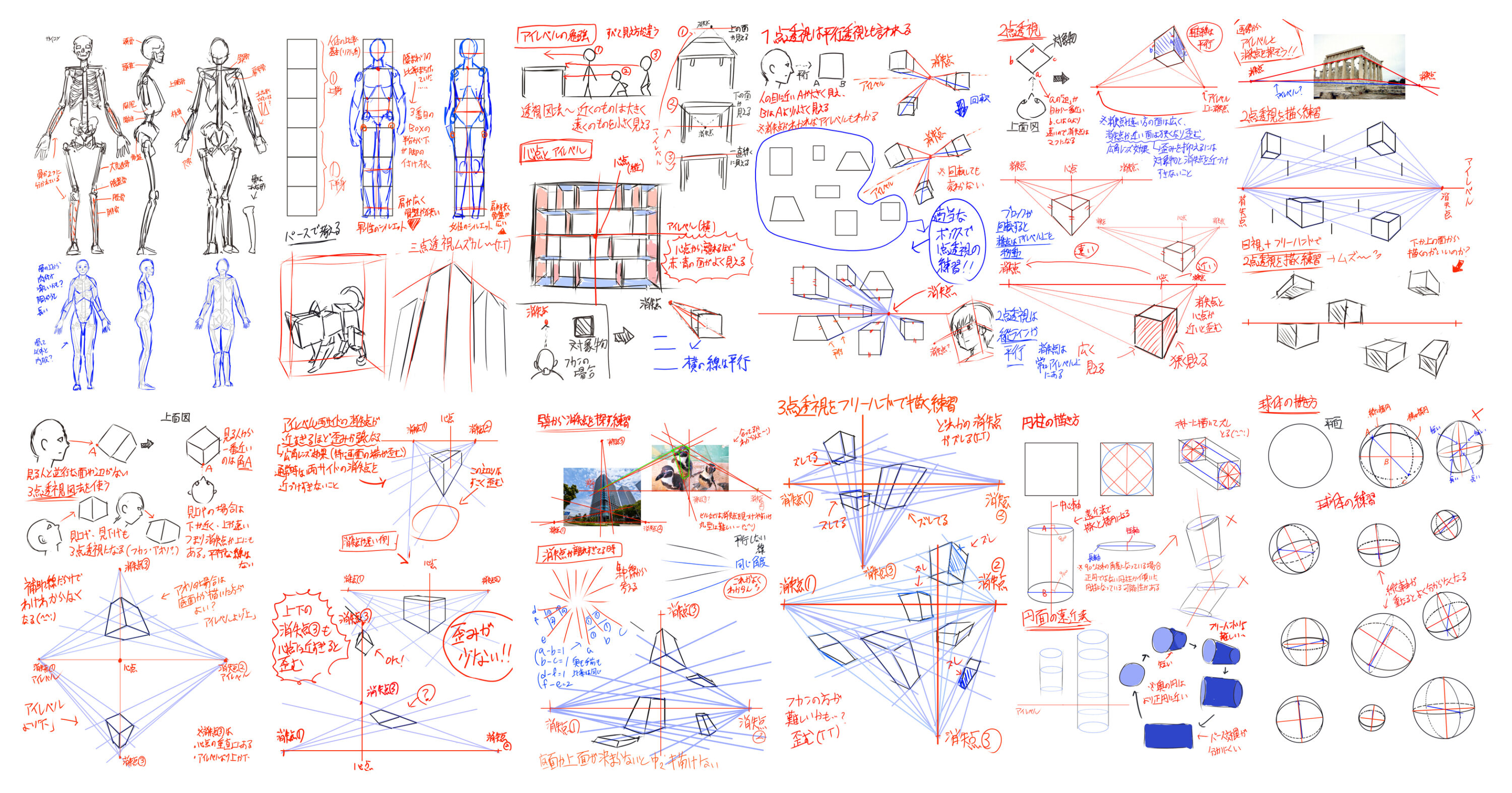

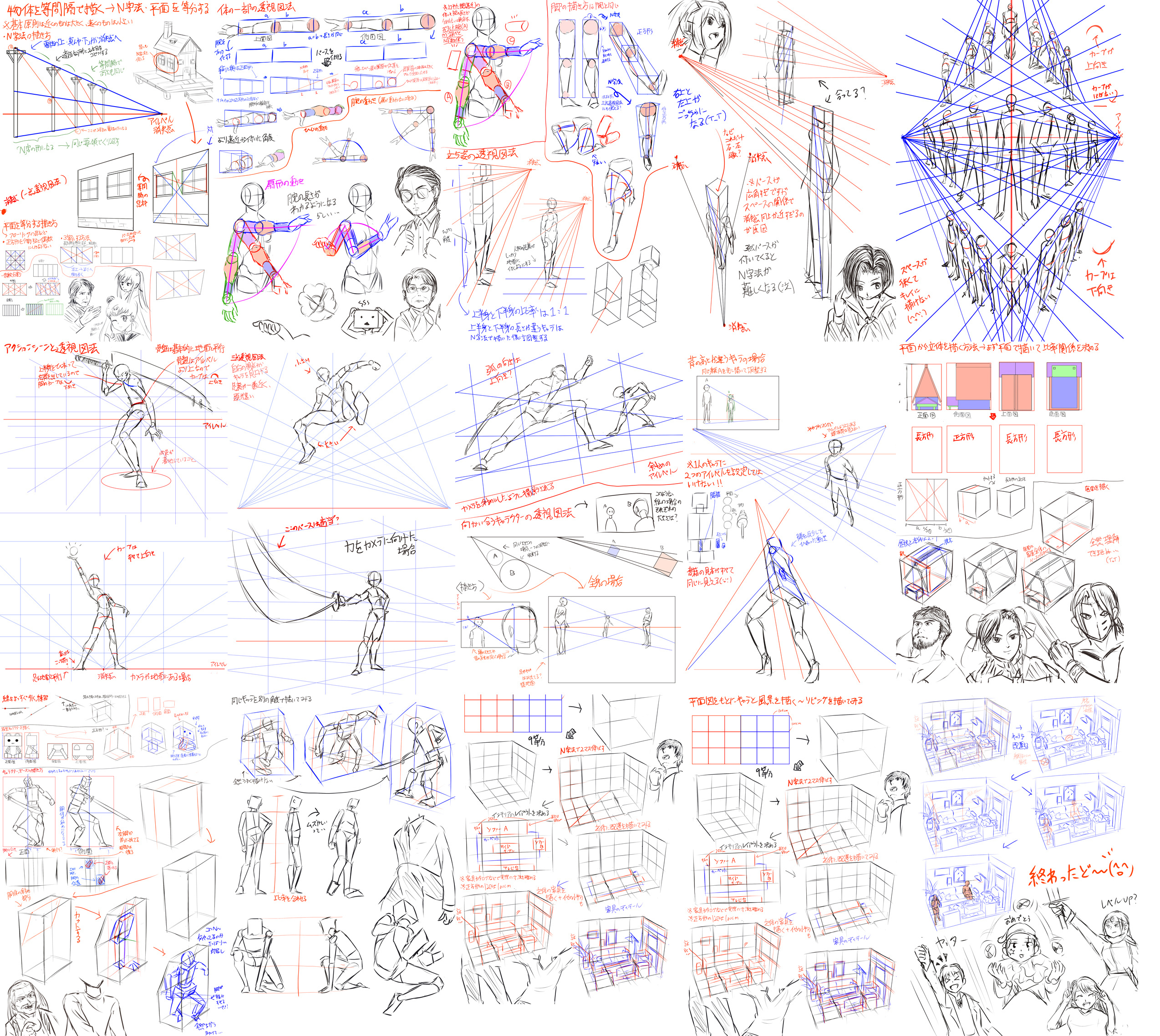

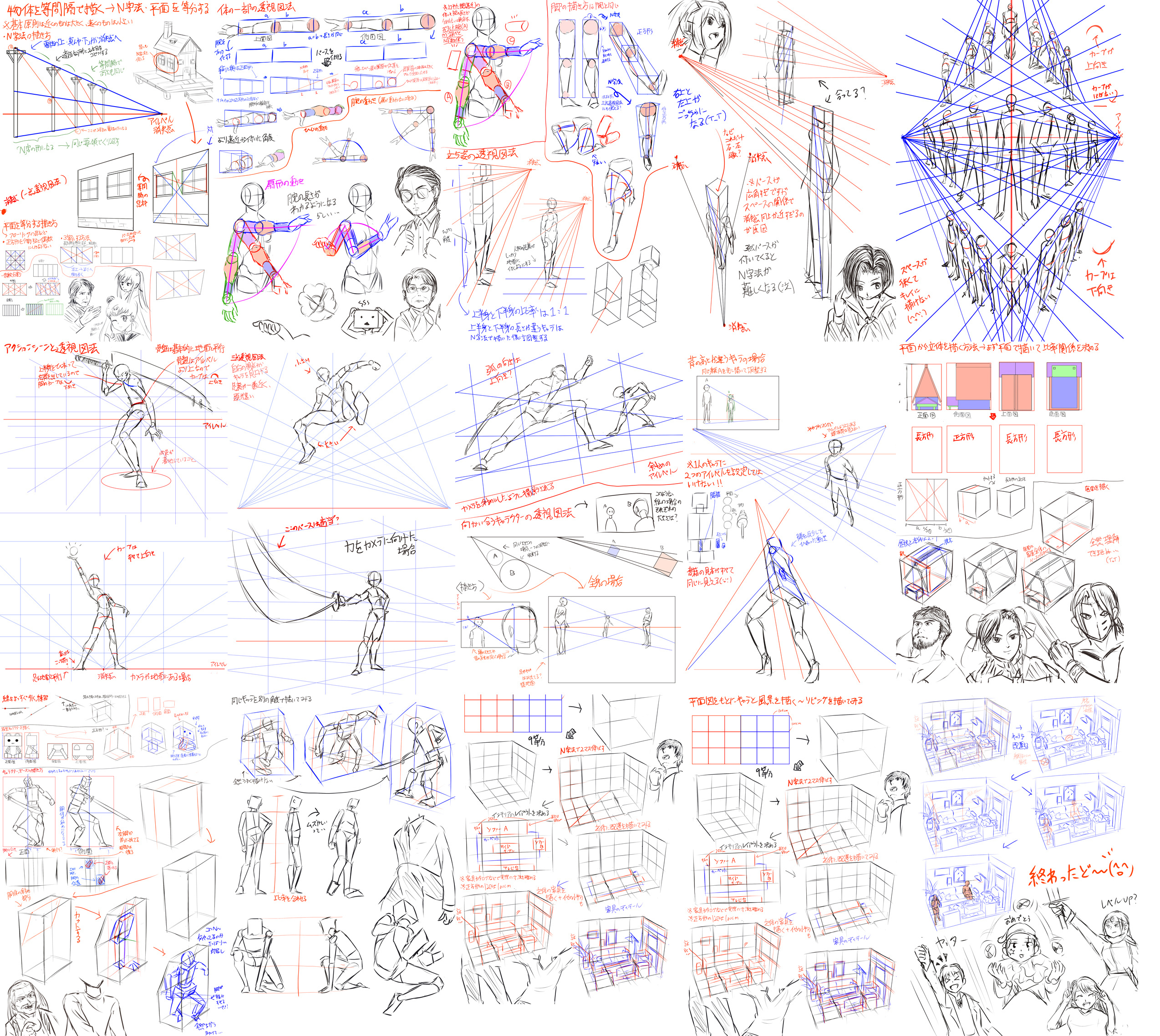

1章:簡単なボックス・円柱・球体からパースや立体を理解する勉強

2章:頭から足首までの人体構造の基礎の勉強(簡単な解剖学の勉強アリ)

3章:人体動作の勉強(見栄えがするキャラポーズや説得力のあるポーズについて)

4章:透視図法を使って、キャラと背景を合わせる&平面から立体に起こす

書籍の各章は このように分かれています。

1章:簡単なボックス・円柱・球体からパースや立体を理解する勉強

・単純なボックスからパースを見る&取る方法を学ぶ(1点・2点・3点透視図法について)

・写真から消失点と心点(しんてん)、アイレベルを探る方法

・パースや消失点、心点、アイレベルが理解できると背景+キャラ絵が違和感なく描ける

・円柱や円の描き方(腕や頭など)を描く上で必要になる

空間認識能力があまりない、この記事の執筆者ですが‥3点透視図法や写真からアイレベルや消失点、心点を探る方法が特に勉強になりました。

これで背景とキャラが浮く現象が少しでも減ってくれれば・・

あと円柱の描き方が難しく、未だに理解できていません‥( ;∀;)

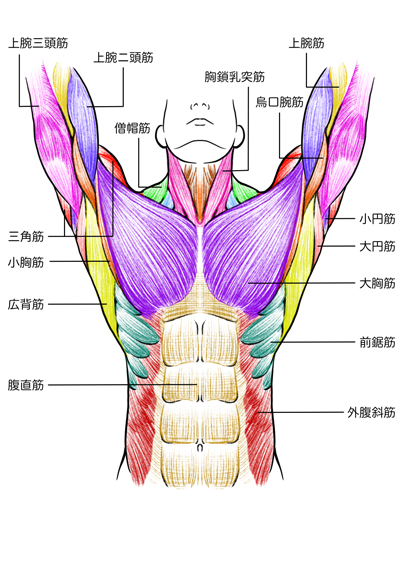

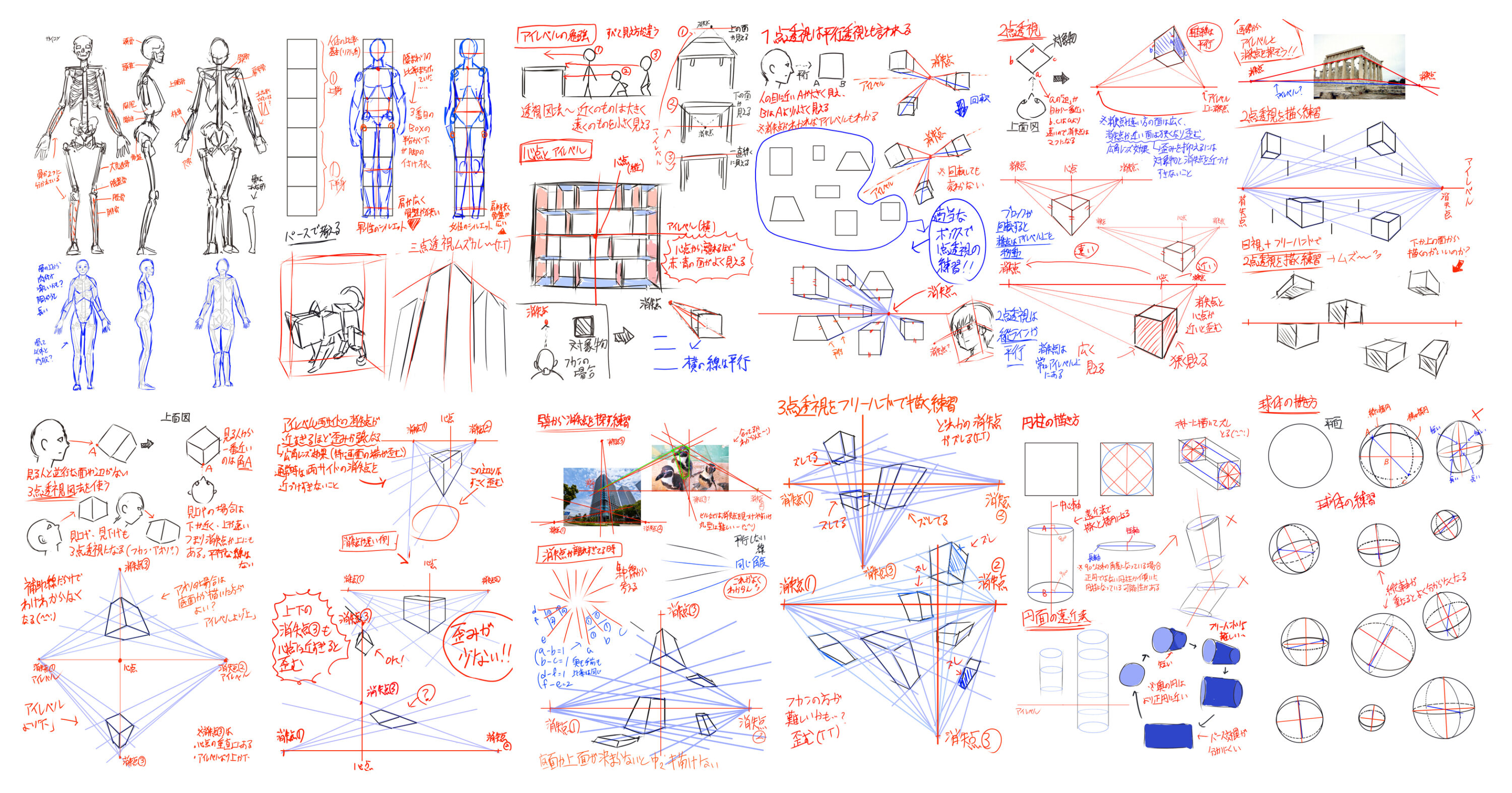

2章:頭から足首までの人体構造の基礎の勉強(簡単な解剖学の勉強アリ)

・解剖学的な人体構造の勉強(骨と その上の肉付について)

・解剖学は基礎までなので、深い所までは書かれていません

・顔のパーツは下地の頭蓋骨を意識して描くこと

・胸や腰、骨盤などのパーツ分けも「簡単なボックス」から考えると理解しやすい

・筋肉や骨の名称は難しいが、基礎までなら何度も見ていれば覚えられる

・地面に立っている足はシールが貼り付いたように描くらしい(ただし難しい)

2章は解剖学的なことが中心です。

難しくて理解できない部分もありましたが、解剖学的なことを知っていると「キャライラストに説得力が出せる」「資料をみたときに理解が速い」というメリットがあると思います。

ちょっとだけ筋肉キャラを描けるようになりました

素体を描くとき、「球体からか」「ボックスからか」好きな方から描いていいと書籍に書かれていますが、この記事の執筆者の場合、パースが理解しやすいボックスの方が描きやすかったですね。

球体だと形が崩れまくる‥(^^;)

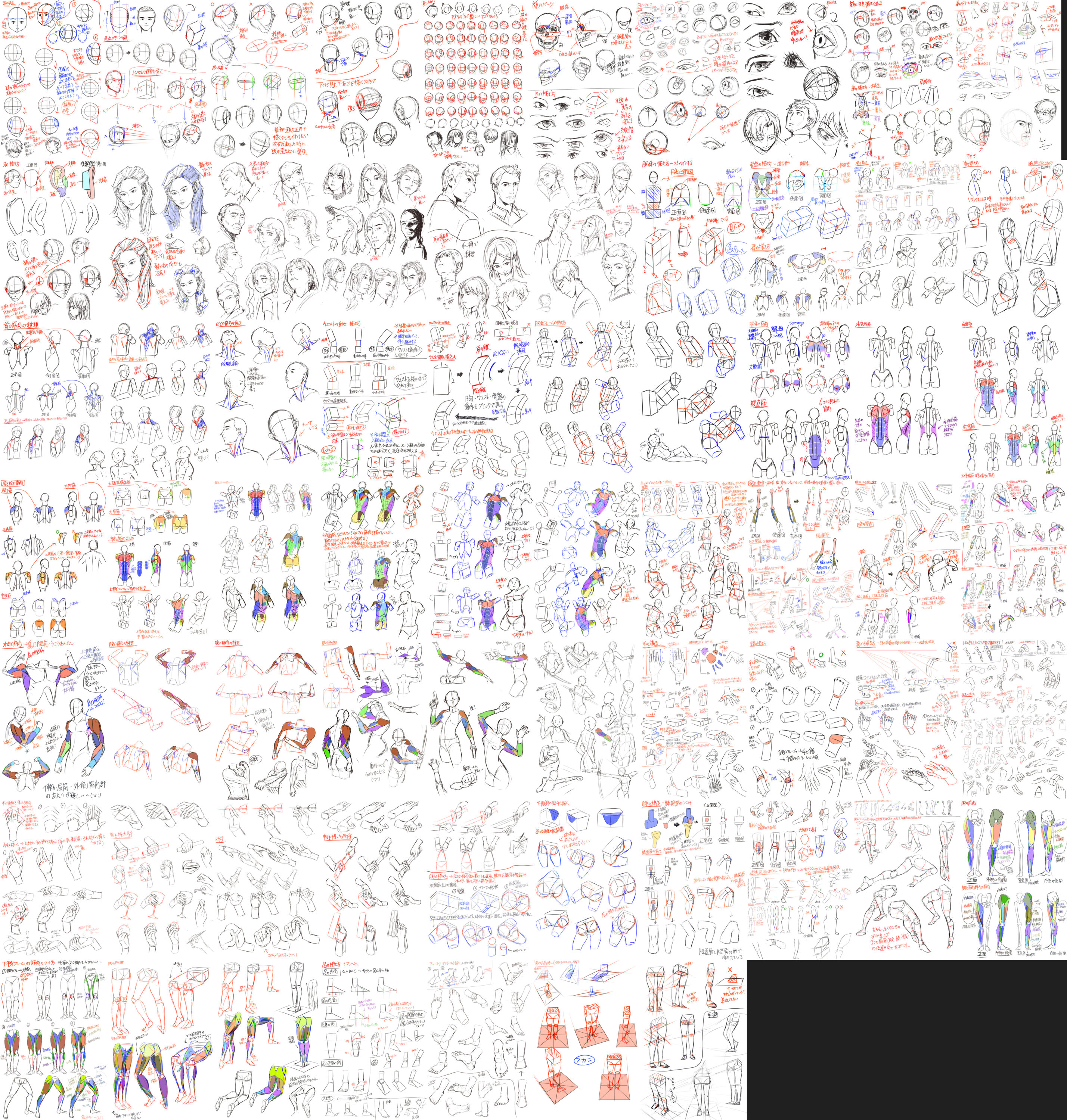

3章:人体動作の勉強(見栄えがするキャラポーズや説得力のあるポーズについて)

・ちゃんと地面に立っているキャラクターを描く→重心の勉強

・見栄えがするアクションラインの考え

・シルエットと対比をポーズに取り入れて見栄えをアップさせる方法

・歩く、走るときの重心はどうなっている?→立っている時とは異なる

・座っているときは透視図法に注意して描くこと

・棒人間(フレーム)からポーズを考える

・シルエットから模写する

・ジェスチャードローイング(時間制限30秒・1分・3分)で大まかな部分を素早く描く

・連続した動きを描く(アニメーション)

第3章では、このようなことを勉強しました。

特に参考になったのは、

・重心の位置は首の真下、正しい骨盤・肩の傾き(両足で立っている場合)

・時間制限ありのジェスチャードローイング

・・ですね。

今まで重心が意識できてなくて、なんとなくの感覚で描いていました(^^;)

これからは地面に立っていないキャラの立ち絵を描いてしまう回数は減りそうです。

ただ、片足立ちや走る&歩くだとまた違った法則があるので、何度も描いて覚えるしかないですが‥。

あとは時間制限ありのジェスチャードローイング。

時間制限ありだと絵をみるために集中力が必要になり、この記事の執筆者の目的である短時間でたくさん描く訓練ができます。

時々、発狂しそうにもなりましたがアニメーション作業も色んな描き方や発見があって、イラスト制作にも生かせそうです。

アニメーション作業で学んだことなど↓

・作画は いかに楽をするかが重要

・使えそうなコマは積極的にコピペ&修正する

・アップか引きかにもよるが、ディテールよりシルエットが合っているかの方が大事

・色塗りは1枚絵より雑でも違和感がない

・余談、クリスタのバケツ塗りが有用だという発見

書籍に載っていたアニメーションを自分でもやってみました↓

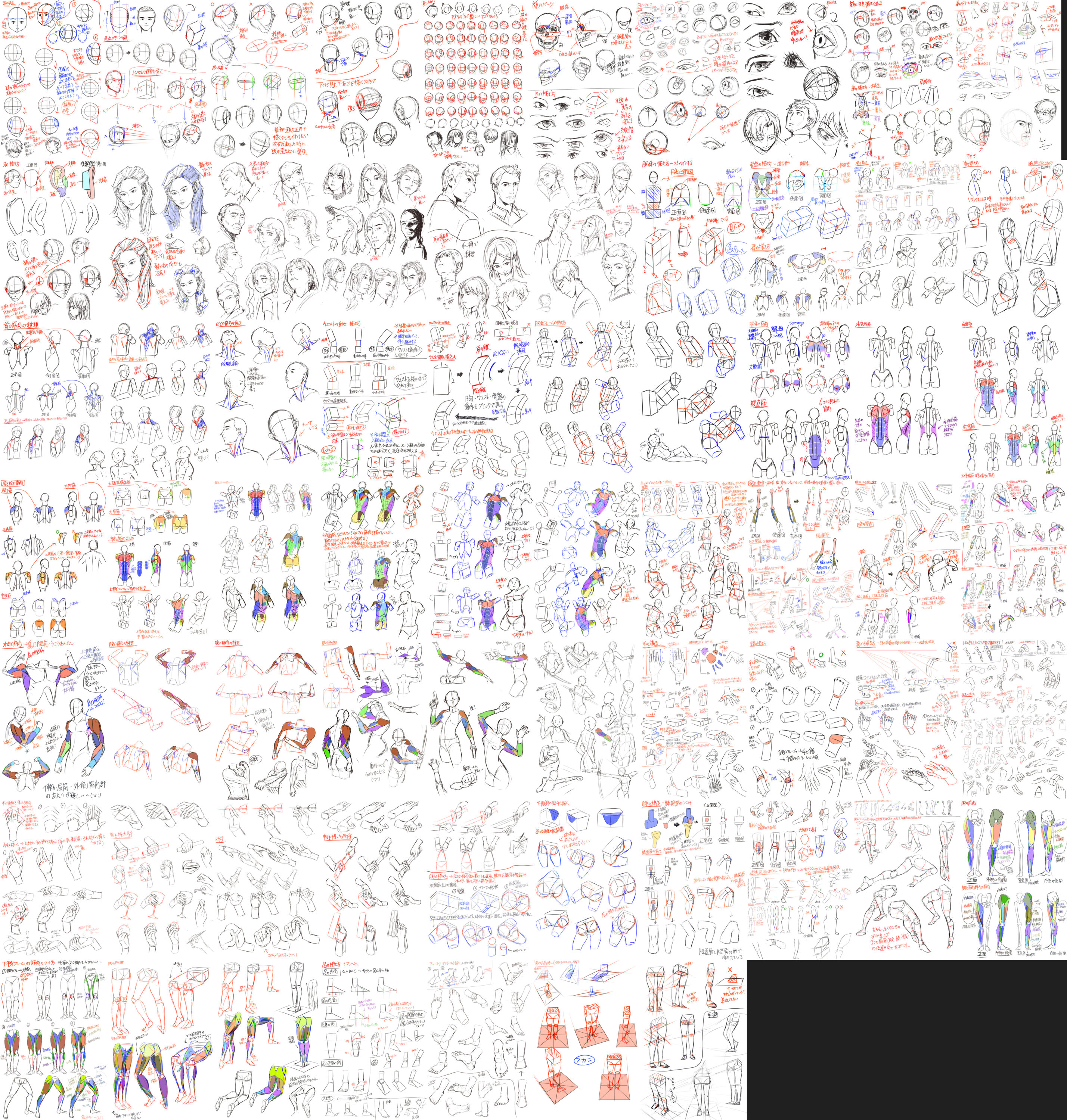

4章:透視図法を使って、キャラと背景を合わせる&平面から立体に起こす

・N字法を学ぶ→パースの付いた対象物でも等間隔に描ける技法

・N字法は背景だけじゃなく、人体にも使える→フカンやアオリの付いたキャラ絵など

・アイレベルに注意して人体に付く「弧」の向きに注意する

・前面図と側面図からパースの付いた絵にする勉強

・人物と背景を描くときは背景に正方形のマス目を付けると、大きさの目安になりキャラの小人化や巨人化を防げる

今後は絵を描くときにアイレベルを意識できるので、違和感の出る絵を少しでも減らせそうです。

この記事の執筆者は空間認識能力が低めなので、平面絵から立体絵を描くのが絶望的にできませんでした(^^;)

とりあえず、できない部分は考え方だけ頭の隅に置いておいて、何かの拍子に理解できるかもしれません(自分の経験上)

縛りアリ?勉強後の成果(イラスト描いてみた)

いままでは自撮りや角度にピッタリはまったフリーポーズ集など完璧な資料を集めてから描いていましたが、今回の勉強の目的は少ない資料で速く描くなので、こんな縛りを入れました↓

早描きの成果↓

・ほぼ裸みたいな2キャラは1.5時間以内にラフ+線画+色塗りが完了

・装飾が多い女性キャラは2時間以内でラフ+線画色塗りが完了

・小さいキャラ(一番上)は1時間以内にラフ+線画+色塗りが完了

やはり資料を完璧に集めたイラストよりクオリティー的には劣りますが、資料をまったく見ない下手クソ絵からは成長を感じられます(^^)

引きつづき最小資料で描く練習をつづけていきます。

つぎはアナログ風デジタル塗りにしてみようと思います、アニメ塗りで速描き縛りだと結構汚くなってしまうので

まとめ:人体の「形の取り方」の勉強本では今まで読んだ中で1番いい書籍かも?

・人体解剖学、パース、形の取り方に特化した書籍

・入門とあるが、やや中級者向け

・色の塗り方についての解説はナシ

・アイレベルを意識して絵を描けるようになる→アオリやフカン構図で違和感が減る

・解剖学的な知識があると早く描ける可能性がある

・重心の仕組みを理解できると違和感のない立ち絵が描ける

・空間把握が苦手な人は難しい話も出てくる

描きたいイラストにもよるんですが、イラスト関係の書籍は1冊では足りません。

ゲームやカードなどに使用されてるハイクオリティーな絵を目指す場合は特に。

人体の描き方、背景の描き方、表情の描き方、デフォルメキャラの描き方、配色方法、デザインの仕方、動物の描き方、衣服の描き方など色んなジャンルに特化した書籍があり、少なくとも筆者は絵関係(色彩関係ふくむ)の書籍は12冊以上読んでいます。

人体の描き方というジャンルの中では一番勉強になりました(^^)解剖学や平面→立体の話は少し難しかったですが‥。

辞書のような分厚くてお高い本は選びにくいけど、(色塗り以外で)しっかりとした人体を描きたいという方にはオススメな書籍です。

電子版も発売されたようです(セール時には紙の書籍より数百円安いです)。

もうちょっと早く出てれば電子版を選んでいました(T_T)↓

イラストランキング

にほんブログ村