2025年現在だと「発達障害」という言葉は健常者の間でも認知されるようになってきました。

この記事の執筆者は診断を受けたことはありませんが、よくてグレーゾーンという自覚があります。

・短期記憶がダメで、人の話がポロポロ抜け落ちる→子供のころからです

・なので(簡単なことでも)1回では言われたことを言われたようにできない

・文章でのやり取りなど記録が残ってる場合は、読み返しができるので そこまで問題がない

・頭脳系のマルチタスクができない(特に会話しながら〇〇するなど)

この他にも色々と困りごとはありますが、後の方で触れていきます。

発達障害について書かれた書籍で、わりと評判が高かったので「自分にも役立つかも?」と思い読んでみました↓

著者は現役ナレーターの方でADHDとASD併発型の発達障害を持っているそうです。

著者は発達障害を自覚する前は たくさんのバイトをクビになってきたと書かれています。

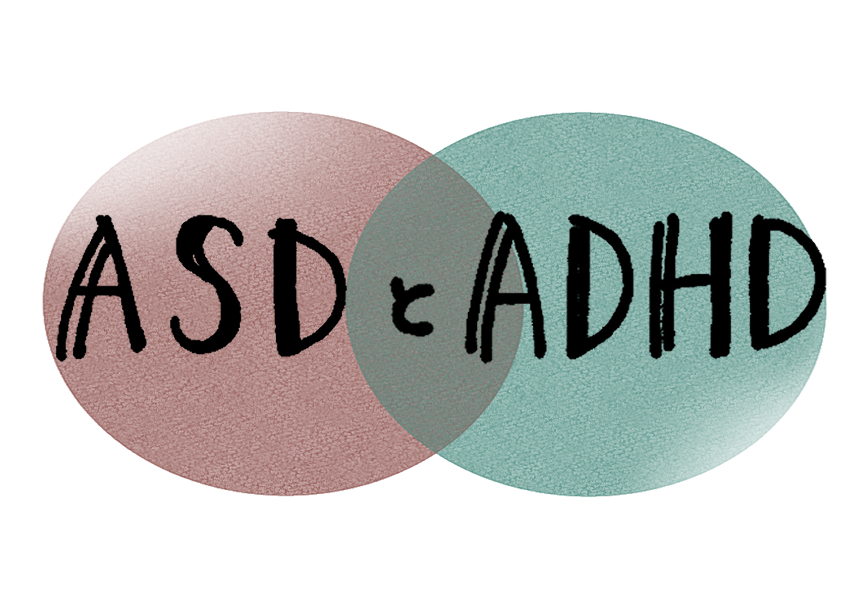

※ADHDは注意欠如・多動性障害のこと、ASDは自閉スペクトラム症のこと

そんな著者が、「どのような方法で仕事を続けてこれたか?」「どのように対策してきたか?」が紹介されています。

読んでみて思ったけど・・この著者は結構、根性論+陽キャ寄りの人だよね

陰キャ寄りの人が読むと、(同意できる部分もあるのですが)反論も多そうです。実際に自分も結構、反論したい部分があった

この記事の執筆者が参考になった部分や反論したい部分などをネタバレありで紹介します。

・ADHDやASDについて簡単に説明

・発達障害者が上手くやっていくための第一歩は「自分の特性を正しく理解すること」

・健常者のノウハウは発達障害者には役立たないことも多い

・発達障害者のノウハウを参考に、自分独自のオリジナルノウハウを作成する必要がある

・著者がやっている失敗を回避するノウハウ(気になったものだけ抜粋)

なお、この記事の執筆者は医療従事者ではないので、医学に触れている部分で間違いがあったらゴメンなさい。

※この記事の執筆者は(おそらく)書籍の著者と同じく、ADHDとASD併発型のグレーゾーンと思われる前提で書いていきます

ADHDやASDについて(かんたんに解説)

ADHD(注意欠如・多動症)

不注意(集中力がないなど)、多動性・衝動性(落ち着きがない、順番待ちができないなど)の2つの特性を中心とした発達障害です。

メディカルノートより

https://medicalnote.jp/diseases/ADHD?utm_campaign=ADHD&utm_medium=ydd&utm_source=yahoo

ADHD特性を持った人々の特徴として見聞きしたものや自分の特性にあるものなど

・何かに注意がそれると、今やっていたことが完全にリセットされる→完全に忘れる

・↑の特性から物を失くしやすい、約束を忘れやすい

・↑の特性からマルチタスクに向いていない

・ドーパミン不足で報酬系が弱い→短期報酬ばかり求めて、長期報酬のモチベが続かない

・↑の特性から計画を立てるのが苦手

・じっとしてるのが苦手

・相手の話を最後まで聞かない

・リスクより好奇心が勝つことも多い

・得意なことには過集中する

ADHDの特性は不便ではありますが、自分の特性や環境が上手くハマると自分で会社を作り、のし上がっていく人もいる。

他にはプロスポーツ選手や歌手、俳優として活躍している人の中にもADHD特性を持った人がいる。

※具体的な名前は出せませんので、興味がある方は検索してみてください

ASD(自閉スペクトラム症)

言葉や、言葉以外の方法、例えば、表情、視線、身振りなどから相手の考えていることを読み取ったり、自分の考えを伝えたりすることが不得手である、特定のことに強い興味や関心を持っていたり、こだわり行動があるといったことによって特徴付けられます。自閉スペクトラム症は、人生早期から認められる脳の働き方の違いによって起こるもの

NCNP病院より

https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease06.html

ASD特性を持った人たちから見聞きしたものや自分の特性にあるものなど

・1つの物事に執着する、得意分野と苦手分野の差が激しい

・長期的な記憶力が異常にいい

・習慣のこだわりが強く、新しいことを始めるのに抵抗感が強い

・空気が読めない、人の表情や声のトーンから感情を読み取るのが苦手

・融通が効かなく、柔軟に対応することができない

・感情より論理的な思考をする

・あいまいな表現が苦手

ADHD・ASDの両方は性格ではなく、脳の仕組みの問題で そうなっている。

ASDについてはこちらの書籍も参考になりました。自閉症は「忘れるという脳の機能が低下していること」によって起こるそうです↓

あらためて自分の特性をまとめてみると・・

①短期では忘れっぽくて、長期的な記憶力はいい

②人との会話で話が抜け落ちる

③平易な文章でも1回で頭に入らないことが多い→集中力の問題?

④習慣に執着

⑤柔軟に対応することが苦手というか出来ない

⑥程度によるが、あいまいな表現は苦手ではない→オタク特有の想像力(妄想力?)は結構ある方かも?

⑦論理的な思考は訓練等で習得できた→自分の思考を文章化するなど

日常生活や仕事は工夫をすれば、問題なく過ごせそうなレベルの軽度(またはグレーゾーン)ですね。

やれる仕事は狭まりますが、今の日本だと生きていける。

個人的な困りごとは工夫をしたり、何度も読み直しをしてると普通の人より時間がかかってしまう点ですね。

※すでに習慣化してることの工夫ならいいのですが・・

「時間・体力・気力」が健常者の2倍あるわけじゃないからね

人と競わないならいいんですが、競わないといけない場面だと不利に働くことが多いですね

能力も運も「不公平」だという前提で戦略を立てなければならない。

むかしは この不公平さを嘆いていましたが、年齢を重ねるごとに諦観するようになって冷静になれましたね(^^;

人生は挫折してからが本番。

余談:著者の体験談で「あるある」だと思った例

おそらく、ASD+ADHD特性を持つ人は大体、経験してると思われる↓

・ADHDを持つ人は注意力散漫なため鍵を失くしたり、鍵を閉め忘れてしまうことも多い

・家を出発したあと、鍵を閉めたか不安になり、家に舞い戻る

・火をきっちりと消したか不安でたまらなくなる

※不安になるのはASD特性によるものだとか

ADHDとASDを併発している私は鍵を閉めるのを忘れるわ、閉めたとしても本当に閉めたかどうか気になるわで外出するとなると、不安がつきまとっていました。

発達障害・グレーゾーンかもしれねい人の仕事術より

これがADHDの遅刻の多さの原因でもあるよね

何度も行ったり来たりしてしまって時間が溶けるという

効率が悪くて、時間がいくらあっても足りないのは あるあるですね

むかしの自分は3倍の努力で抑え込んでいましたが・・

あとの方でも書いていますが・・発達障害者は「自分を信じること」ではなく、「自分を疑うこと」から始めましょうと書かれています。

自分を疑う=悲観寄りの思考なので、不安になるのは当然ですよね(^^;

ほかには空間認知能力のことが書かれていました。

ADHDとASDの特徴の1つとして、空間認知能力の低さが挙げられます。

発達障害・グレーゾーンかもしれねい人の仕事術より

空間認知能力が低いと、体の感覚や動作が鈍くなり物との距離や幅・高さなどをとらえることが難しく、ぶつかったり、つまずいて転んだりすることが多くなります。

この記事の執筆者は子供のころ、ケガをよくしていましたが、こういう理由があったんですね(薄々は気づいていましたが)。

でもADHDのスポーツ選手もいるらしいから、競技によるのか?それともADHDの中でも得意・不得意があるのか?

あと空間認知能力が低いなら、ADHDやASD持ちの人は車の運転とかどうなんでしょうかね?

ほかには絵を描くという作業は(クオリティーや絵の内容にもよりますが)空間認知能力が必須ですよね?

絵が得意なASDの人もいるし、ADHDを持ちながらイラストレーターとして成功されてる方もいる。

絵が得意な発達障害者と、絵が苦手な発達障害者の違いが気になります。

※記憶力がいいASDが絵が得意なのは何となくわかる、(ADHD特性がない純粋な)ASDは見たものを見たまま描けるという能力に特化してるので、空間認知能力とは別の能力を使ってそうですが・・

発達障害者が上手くやっていく第一歩は「自分の特性を正しく理解すること」

著者は自分のできないをできるようにするために「たくさんのビジネス書(健常者向け?の)を読んできた」と言っています。

しかし、発達障害を持つ著者は そのまま実践すると、上手くいかないことも多かった。

そこで、「発達障害の特性を考慮したやり方があるのではないか?」と試行錯誤をつづけた。

私たち発達障害の特性をうまく使いこなすために必要なことは、まず自分を知り、理解し、認めることと紹介されています。

これは その通りですね

自分の場合も発達障害を疑いだしてから流れが変わった気がするので

幼少期から発達障害を見過ごされて、努力不足だと責められて苦しんでいる人は今でも多そうだね

発達障害でも健常者でも努力が必要なのは その通りなんですが・・

「自分を理解している者」と「そうでない者」は報われる努力をするか、報われない努力をするかの差が出ると この記事の執筆者は思っています。

発達障害者は健常者に「擬態する」ことはできても、健常者にはなれない。

なので、体力・気力・時間を自己管理して世の中に溶け込みつつ、得意なこと・やりたいことに集中する。

流れ的には・・自分の特性を知る→得意・やりたいこと・できないこと・苦手なことを文章化→自己管理方法の模索→試行錯誤→自分だけのオリジナルノウハウを作る→年齢や環境によって随時更新や修正を加える・・という流れですね。

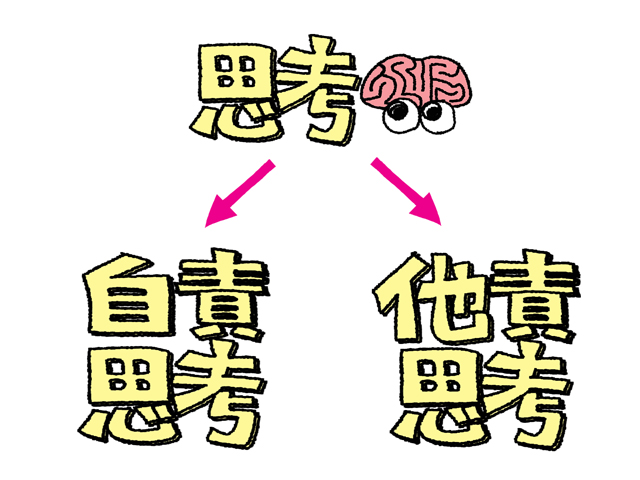

あとは「他責思考」をやめることも重要。

他責思考であるうちは建設的な計画や模索ができなくなるので。

発達障害持ちは常に「自分を疑うこと」からスタート

発達障害を持って、ある程度生きてきた人たちは薄々気づいていると思いますが、日常や仕事でトラブルが発生した場合、原因は自分にあることが多いという話。

※これは書籍内でも言われています、トラブルの原因の8割は発達障害を持つ自分にあると

この記事の執筆者も若いころ、痛い経験をしたことがあります(^^;

当時、自分は健常者だと思っていたので、口頭でやり取りして仕事を次々こなす同期たちをみて自分もできると思い込み、全然できなくて怒られまくるというね。

健常者からみると、不真面目な人間に見えていたと思います。

若いころは悲観していましたが、発達障害である自分を「疑う」ことで ある程度は自分の特性にあった工夫ができるようになりました

あと発達障害は関係ないですが、世間一般と かけ離れた家庭環境(価値観)でもトラブルの原因になることがある。

こちらの書籍では著者は地頭のいい健常者ですが、家庭環境(親の価値観)に問題があったため、周囲とのトラブルが絶えなかったということが書かれていました↓

上記の書籍でも、著者は まず自分が「何者であるのかを知ることが大事」と書いています。

発達障害でも価値観の問題でも根底は一緒ですね。

熱血系ドラマとかスポ根マンガでは「自分を信じること」が推奨されているけど、発達障害や価値観で苦しんでいる人は「自分を疑うこと」が大事なんだね

自分を疑いまくると今度は自己肯定感がダダ下がりするので、自分が得をするために(または損をしないために)今は自分を疑うと考えるといいかもしれません。これは、この記事の執筆者がよく使う思考です。

基本的には「自分を信じてる人」も「疑っている人」も成功したい・幸せになりたい・得をしたいから自分を信じたり、疑ったりしている。

向かう先は一緒で、そこに行くための手段が違うだけです。

自分という特性を持った人間が、最速で目的の場所に行くためには独自のノウハウが必須。

口に出すかは別として・・健常者と自分は まったく違う生物で不公平であること受け入れないと、自分独自のノウハウは作れない。

余談:発達障害の自覚を持ったときの怒り【やや閲覧注意】

個人的な恨みごとが少し書かれています(※ネガティブ発言を見たくない方は読み飛ばし推奨)

著者も散々書いていますが、ある程度の年齢まで発達障害の自覚がないまま生きてきた人は他のひとより人生で苦労が多かったと思います。

※この記事の執筆者も著者と同じく、ASDとADHD併発型のグレーゾーン?だと思われる

・人はみな平等で公平だと教えられる

・短期記憶がポロポロ抜け落ちるので、教えられたことがすぐ実行できない

・人より成長や上達が遅い、何をやるにも時間がかかる

・それで怒られたりすることが多かった→自信をなくす

・ただし、文章化されていたり、記録が残っているものについてはマシだった

・ASDの特性で長期記憶=暗記ものは得意だったので、努力家だと思われていた

・中学生くらいのとき、人よりできないなら人の2~3倍は努力しろと教えられる→そうだよなと思い実行してきた

・人はみな平等で公平なら自分だけ2~3倍努力するのおかしくね?と突然覚醒→努力をやめる

・グダグダな人生を送る

・大人になり発達障害という言葉が流行る→自分にも当てはまることに気づく

・自分の特性を知って、自分独自のオリジナル取説ができる(現在も修正&更新中)

上記は、この記事の執筆者が歩んできた人生です。

昭和生まれなので仕方ないですが、まず最初の前提が間違っていたのが痛かったですね→「人はみな平等で公平」という部分。

まぁ「人生は不公平で不平等と教えられてきたら上手く行ったのか?」と言われても微妙・・と答えるしかありませんが(^^;

しかし、もうちょっと早く知りたかった

早く知っていたら対策も取れたし、子供のころに他者に努力が足りないと言うこともなかった

自分も2~3倍努力してた時期だったので、怠けている人間が許せなかったというのもあります。

自分が挫折して、努力をやめてからは他者に努力不足ということがなくなりました。

挫折した人間(痛い思いをした人間)は優しくなるというのは、こういう部分なのかもしれません。

ただし、この書籍でも触れられていますが・・「辛い環境にいる(いた)人は将来優しくなれる」という部分。

これはちょっと違くて、挫折して進む道を変えた人が優しいというのが正解です。

現在も辛い環境で戦っていて「挫折を経験してない人(現状維持している人)」は性格が歪んでるか、他者にも厳しい可能性が高い。自分がそうだったので。

スポーツでもゲームでも中途半端に上手いやつが一番苦しむという法則があるからね

天才は努力なしで楽しめるし、下手なやつは割り切っててエンジョイ勢になるから

それでも生きていかないといけないので、独自の工夫が必要ではある。

書籍でも語られていますが、健常者の世界で生きていくために健常者の生態は理解する必要がありますが、完璧にマネまではしなくていい。

というか、健常者のマネをしていてはできないことができないまま終わる。

健康で比較的若い健常者の場合、短期記憶がポロポロ抜け落ちることはない→だからメモは必要ない。

たとえば同年齢くらいのADHDを持つ人がこれをマネすると、仕事なら生産性が健常者より かなり悪くなる。

だから口頭で言われたことはすぐにメモをするか(目立つ所にホワイトボードを置き、メモするのが有効)、メールやチャットで記録を残してもらうようにするなど工夫が必要になる。

話をもどして・・発達障害という言葉が流行りだして、「自分が何者であるか?」を理解したときから人生が動き出します。

そこから発達障害や生きていくために必要な知識を書籍などで勉強しつつ、文章で考えをまとめる・・というのを繰り返していました。

・こういう時は失敗しやすいとか

・こういうのが得意だとか苦手だとか

・何をやると気力が減りやすいのか?とか

・何をすれば気力が回復するのか?とか

・何をやめて、何を始めたらいいのか?とか

・人と衝突したときにどうするか?とか

・または人と衝突しないためには どうしたらいいのか?とか

・表に出すかは別として、自分の認知や感情をゆがめないこと最優先するとか

・・一つ一つ体験しながら考えをまとめていって、自分独自のオリジナル取説を作りました。

現在は ほぼ心穏やかに過ごせているので、いま苦しい状況に置かれている人は「今までの教え(価値観)を疑う」「自分を疑う」「自分が何者であるのかを知る」「表に出すかは別として、感情や認知をゆがめない」ことがまず大事ですね。

人はみな平等で公平であるという教え

「子供のヤル気を削がないためでもあるんだろうけど、最初から間違った教えを刷り込むな!(#^ω^)ピキピキ」と個人的には思いました。

今でも平等&公平と教えられて苦しんでいる人たちも多いんだろうな・・と考えると胸が痛む。

著者がやっている失敗を回避するノウハウや成功の秘訣など(気になったものだけ抜粋)

・できるだけ電話は避ける

・身に着けるものはデザインより機能性重視

・普通の人の普通を目指さない

・できることは全力でやる

・気力を回復させる時間を作る

・自分がされて嬉しいことが他人も嬉しいとは限らない

・人の名前や顔を忘れてしまう場合は名刺などに特徴をメモする

・時間と賃金の関係で無理な場合以外は、来た仕事は引き受ける

できるだけ電話は避ける→録音機能があると便利

この記事の執筆者もワーキングメモリ(短期記憶)がダメすぎて、話がポロポロ抜け落ちるから凄くよくわかる(^^;

電話に恐怖を覚える新入社員なんて話がありましたが、自分は今でも苦手ですね。

書籍では やむを得ず電話になってしまった場合はメモを取りましょう・・と紹介されています。

簡単な内容ならそれでいいですが、長い内容だとメモより録音の方がいいですよね。

録音機能(後から聞き返せる)があるならワーキングメモリが小さい発達障害者でも電話が怖くないです

身に着けるものはデザインより機能性重視

自分の場合は節約家&倹約家でもあるので(ゲームなどの無固形物以外は)もともと機能性重視でモノを買っていましたが、発達障害を持っている人は特にそうなのかもしれませんね。

健常者に擬態するためには重装備で挑まなくてはならないという話だよね

自分が使っている機能性重視の装備の例↓

・ポケットが多い大きめのリュック

鍵やスマホなど決まった場所に入れられるので探すとき便利、多少の買い物だとリュックに入る

・カード入れが多いサイフ

現金とスマホ決済は ほぼ使わないのでクレジットカードとポイントカードが多めに入るし、決まった位置に入れられる

・大きい書見台(角度調整あり)

絵を描くときに液タブを移動させなくていいからラク、キーボードも打ちやすい

・安価でボタンの多い左手デバイスを2つ(1つは予備)

充電式なので、充電をし忘れたときにもすぐ使える

・パソコンデスクの横にホワイトボード2つ(左右に設置)

1つは3か月前後内の予定を書き込む(いつも目に入るから忘れない)、もう1つは1日の予定を書き込むチェックリスト

たぶん健常者でもデザインで選んで買ったものより、機能性重視で買ったものの方が長く使ってるんじゃないでしょうか?

普通の人の普通を目指さない

著者をふくむ発達障害の人たちは なんとか普通の人に見えるように、普通を装えるように、たくさんの工夫をしてきたと書かれています。つまり普通の人に擬態化して過ごしているということ。

普通の人に見えるように普通の人の「真似」をして振る舞う。この擬態化は社会で生きていく上で必要な技。

しかし、絶対に忘れてはいけないことがある。

それは普通の人の普通を目指さなくていいということ。

本来の自分自身を偽って普通の人のふりをし続けると、いつか心が壊れます。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

ですから人には見えないところで、どんどん普通を手放していきましょう。

自分の苦手なものは手放していいのです。

この部分、前の方でも少し触れたけど・・

普通の人=健常者が出す「成果」は真似しなければならないが、発達障害者が健常者と同じ「方法や手段」を取っていたら成果は出ないという所がバグだよね

ADHDやASD持ちがありのままの自分で過ごすと・・ミスしたり、遅刻したり、人の話が聞けなかったり、空気が読めない発言をしてしまうわけですからね。

著者も健常者を装えるように「工夫してきた」と言ってますから完全に健常者の真似をしているわけではないですよね

成果や結果だけ健常者の真似をしている

この時点で「人間は皆、平等で公平」という教えが破綻しているし・・(^^;

だからやるべきは「世の中は不公平だということを自覚する」「健常者と大体おなじくらいの成果を出す」「手段は問わない」・・という感じですね。

※手段は問わないの部分は、内容によっては自分の行動のメリット・デメリットを考える必要がある→これやってバレたら信用なくして不利益が大きいなど

著者は発達障害だからこそ、突出した能力を持っている。それを生かしましょうと述べています。

・ADHDなら発想力やアイディア、行動力がある、リスクより好奇心が勝つ→ADHDの経営者は多い

・ASDなら芸術や計算分野で特化している人が多い→クリエイターや会計の仕事に向いている

この記事の執筆者の場合はASDとADHDの悪いとこ取りしてるから、仕事に生かせるイメージは わいていないですが・・(^^;

できることは全力でやる

チームで何かに取り組む際には自分にできることをいち早く見つけ、その点においては誰にも負けないぐらい頑張ることが大切です。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

そうすることで、初めて そのチームでの存在価値が認められます。

これはその通りなんですが・・必ず「利用してくる人間(テイカー)」と「妬む人間」がいるので注意は必要ですね。

たとえば、会社員であれば職場は友達つくりの場ではないので、「常に」やや塩対応くらいがちょうどいい。

(これは著者も似たようなことを後の方で触れていますね)

仕事は一生懸命やるけど「勘違いするな、お前と友達ではないぞ?」みたいな態度とか・・?

この記事の執筆者も実践していますが・・舐められるようなことは少なくなり、人間関係の悩みが激減しましたね

発達障害の重度にもよるのかもしれませんが・・特にADHDはマルチタスクが苦手なので、表情・言動・思考がバラバラって状態は難しいと思います。

たとえば・・こちらにメリットが一切ないのに仕事で無茶なお願いされてイラつくことなく、仕事を引き受けてニコニコしてるような行動や思考(過去の自分がそうなので出来ないことはないですが、心が かなり消耗する可能性がある)。

※ちなみに今の自分なら、こちらに一切メリットがない無茶なお願いは塩対応でNOをします

本音を隠すことで自分が得するような状況を除き、健常者でも心と身体で違うことをするのは気力がハンパなく消耗すると思う。

マルチタスクが苦手なADHDなら もっと消耗が激しい。

プライベートならともかく、仕事では誰にでも「平等に」やや塩対応で自分の仕事は全力でやる方が健康的だと思います。まぁ元々の性格(陽キャ・陰キャ)もあるだろうけど。

ただ職種や管理職などの立場によっては不可能な場合もありますから、そこは自分の特性と相談にはなりますが。

これは過去の自分がそうなんですが、ニコニコ・ヘラヘラして生きてきた人間は「断る」という行為を異常に怖がるというのがある。

なので、(自分にメリットが一切ない場合)小さな断りから初めて、徐々に大きいことも断っていきましょう。

このへんは「勇気」の問題なので本人が頑張るしかない。

ちなみにプライベートは「欲望の見つけ方」という本を参考に、この趣味や人のためなら苦しんでもいい・・というもの・人だけに本来の自分を出したり、労力を注ぐのが推奨ですね↓

気力を回復させる時間をつくる

どんなに楽しくても、人と会うだけで私たちは他の人の何倍も神経を使っています。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

特にASDを持つ人は音声や言葉からの情報を汲み取るのが苦手だと言われています。

この記事の執筆者が映像や音声より、文章を好む理由が分かった気がします(^^;

昔から真剣に聞いていても、人の話が右から左に流れてしまって覚えられないという症状がありました。

※ただし「短期記憶」を使うような場合ですね、逆に「長期記憶は得意」だという特徴があった

でも著者は人(信頼できる人?)と会うのは楽しいと言ってるね

人の言葉から情報を汲み取るのに物凄い労力がかかるなら、人と会うのは億劫になりそうなものだけど・・陽キャだから?

おそらく、いまの日本社会で人と会わないで生活するのは難しいので、人と会うのは必要最小限で過ごしてるASDも多そうですね

自分のような陰キャは特に

仕事やプライベートで、人とたくさん会う必要のあるASDは自分の「気力配分」に注意した方が良さそうですね。

ここでも己を知ることが大事になってくる。

自分がされて嬉しいことが他人も嬉しいとは限らない

自分がされて嬉しいことが、必ずしも相手も喜ぶこととは限らないのです。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

自分がされて嬉しいことを相手にもしなさいとは よく一般的に言われる言葉ですが、私達には それは当てはまりません。

でも健常者も相手が喜ばない(相手に気をつかわす)サプライズとか結構やらかすから、健常者も発達障害もこれは共通だよね

たとえば過去にあった この記事の執筆者の例ですが・・

一人しずかな部屋で本を読んだり、ゲームしたり、創作活動したりしてるだけで幸せだったりします。逆に人がいると擬態するのにエネルギーを使うので集団は避けたがる。

健常者は真逆の人が多く(全員ではないが)、人と会うことでエネルギーになるので「皆で」何かをしたり、遊んだりしたがる。皆がお互いにエネルギーを分け合うので理にかなっていますよね。

しかし、発達障害がある人は対人ではエネルギーにならない(むしろ消費する)ので、陽キャ系発達障害者以外は誘われても困るというね(^^;もちろん健常者に悪気がないのはわかっていますが。

この記事の執筆者のような特性(ひとり好き)なら、他者は放置することこそ優しさになりますからね。

このへんを勘違いしないように、この記事の執筆者は人は自分とは別生物だと思うようにしている。

別生物ということなら辻褄があうので。

たぶんASDの特徴だと思いますが(自分の身が危ないなどの緊急事態を除き)納得できないことは意地でもやらないという特徴があります。

辻褄があうならやれるので、論理的な思考と教養はやっぱり大事だなと思いました。

人の名前や顔を忘れてしまう場合は名刺などに特徴をメモする

発達障害を持ってる人間は、人の顔や名前を忘れやすいそうです。

だから人にしてもらったことも忘れやすい→お礼を忘れやすい→失礼な人間になりやすい?

イラストや映像に強い系以外の発達障害って感じですかね?

あの方々は顔や身に着けてるパーツの特徴をとらえるのが上手いので

人は自分が他人にしてあげたことはいつまでも覚えているのに、自分がしてもらったことは忘れてしまいがちです。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

(中略)

感謝されて嬉しくない人などいません。

初対面の場合は名刺などに、顔の特徴をメモしておくといいと書かれていました。

あと上記の引用で本筋とは逸れるかもしれませんが「してあげたこと」と書いてあるので、おそらく自分が苦労して何かをしてあげてるという意味ですかね。

これは古くから言われてるルールがあって・・

①自分が苦しんででもやりたいこと以外はやらない

②そもそも苦労しなければ出来ないことは(生命維持活動以外は)しない

③苦労しなくてもできることだけ人にしてあげる→この場合は時間が経つと、やった本人も忘れてることが多い

やってあげる方も前述してる「自分がされて嬉しいことが、必ずしも相手も喜ぶこととは限らない」にも注意しなくてはなりませんね。感謝の強要ダメ、ぜったい。

意地悪を2点ほどいうなら「①感謝されて嬉しくない人などいません」と「②イジメなどのネガティブなことだと また違った話になる」という点。

まえに読んだ記事の内容ですが・・褒めたり、常軌を逸した感謝は対人操作の意味があるというもの。

承認欲求が高い人(特にずっと怒られたり嫌われたり し続けてきた発達障害者)は「褒めと感謝」に飢えているので、簡単に操作されてしまう。

某ひろ〇き氏も信頼関係のない人間から褒められると、褒めてきた相手を敵認定すると言っていました。

悲観寄りな人は「感謝されて嬉しくない人などいません」に当てはまらないので、思い込みは避けた方がよさそうですね。

ただ、こういう理由で●●になったので助かりました・・みたいな相手も納得しやすい感謝の仕方だと相手は喜ぶ可能性が高いね(自分だったら嬉しいし)

中身のない褒め・感謝は相手に不信感を持たれる場合もあるので、言語化能力の大事さが身にしみますね

「人は自分が他人にしてあげたことはいつまでも覚えているのに、自分がしてもらったことは忘れてしまいがちです」

この引用の部分をイジメの被害者と加害者に置き換えるとこうなります↓

「人は誰かをイジメたことはすぐ忘れるのに、イジメられたことはいつまでも覚えている」

トラウマとかネガティブな記憶に関わる部分は真逆の現象が起きるので、このへんも注意が必要ですね。

余談:発達障害の利害思考は悪なのか?問題

表面上のコミュニケーションが上手くても利害ばかり求めて上にへいこら、下には偉そうにする人のところからは仕事や人は去っていきます。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

うーん、こういう人々はコミュニケーションが上手と言えるのか・・?

本当にコミュ力がある人は、上下関係なく他者から恨みを買わずに人を動かしていくんだけど(一部のキチガイは除くとして)

あと前述していますが、納得できないことは絶対にやらないASDは「利害関係」を否定されると、生きるのがしんどくなりますよね。

人間として立派に・正しく・当たり前・・と言われても そこに矛盾がある限り、ASDは動きません(自分の身が危ないなどの緊急事態以外は)。

健常者のルールは こうなっていて、あなたが「それをするorしない」と「不利or有利になる」という損得による説得ならASDも動く可能性がある。もちろん全員ではないが・・。

あと「人間の不公平さ」「他者は別生物」というのを理解している前提じゃないと効かないですね

とにかくASDは辻褄があっていないのを嫌がるので、「利害」でも「損得」でもなんでも使えるものは使って生きやすくしていった方が個人的にはいいと思う。世の中には矛盾が多すぎるし(^^;

ASDと接する必要がある健常者の方にも参考になるかもしれません。

時間と賃金の関係で無理な場合以外は、来た仕事は引き受ける

自分に与えられる仕事は この人ならできると思われているものです。

発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術より

だから自分には とても無理だと思っていても、やってみたら意外に乗り越えることができてしまうこともあるのです。

無理かどうかは やってみないとわかりません。

一度必死になってやってみてできなかったら、今後やらなければいいだけのことです。

これは本当にその通りですね。

いま読んでいる「諦める力」という一見、真逆なタイトルの書籍にも同じようなことが書かれています。

諦める力の著者は元陸上のオリンピック選手です。

全力でやらないと自分の限界がわからない=「撤退するべき判断」or「努力を続けるライン」がいつまでもわからない。

何かを全力で取り組むと自分の限界が見えてくる。全力で頑張ったことを「諦める」というのは痛みがともなう。多くの人は、この痛みを嫌がって見込みのないことをいつまでもやって現状維持してしまう。

この全力で頑張ったことを諦める=挫折・・という経験こそが人生をラクにする鍵となる(これ以上書くと長くなるので、興味がある方は書籍を読んでみてください)↓

「諦める力」の著者はともかくとして、特に発達障害を抱えてる人は失敗の数も尋常じゃないので挑戦が怖いだろうに・・凄いよね

自分なら(やりたいことなら別ですが)未知の仕事を任されたら不安になりますね

発達障害が生きるために必要な己を知る&理解するというのは、物事を全力で取り組んだ結果わかるものなのかもしれませんね。

やる前から「どうせ出来ない」と諦めるのは効率がいいかもしれませんが、それだと生きるための能力が身に付かない。全力でやって諦める方がトータルのコスパがよい。

ただし致命傷も負ってはならない。

・・とはいえ、全力で頑張ったことを諦めるのは凄く心が痛いので覚悟は必要ですね。

二度と こんな思いはしたくない(T_T)と思う人も多いでしょう。

諦めた結果、べつの新しい道があることがわかって、そこで活躍できた・・となるのは未来のことなので、いま諦めたばかりの人は想像できないですしね。

余談:辛い環境にいる人は将来優しくなれるのか?問題

前の方で少し触れた内容をもう少し書いています。

「発達障害・グレーゾーンかもしれない人の仕事術」の著者がいう辛い環境にいる人は将来優しくなれる・・の部分。

自分は ちょっと違うと思うと前の方で書きました。

自分がそうでしたが辛い環境にいるだけ(現状維持)では性格が歪むだけでしたね。他者にも厳しいし。

優しい人間になれるかどうかは「諦める力」の著者が書いている全力で頑張って諦めた人・痛みを伴う決断をした人・・つまり挫折した人が優しくなれるという意味だと個人的には とらえました。

ちなみにココでも複雑なルールがあって「人間の不公平さ」や「違い」を理解してないと、優しいどころか頑張ってる人の足を引っ張る嫉妬人間になるので注意です

あとは諦めて新しい道にいって、過去に執着しなくなった・・という感覚も大事だよね

なので発達障害のライフハックとしては人間は不公平だというルールを知り、全力で頑張り、致命傷も負わないように自己管理も徹底すること。

これで健康的に人間としても成長できて、人生の中盤や後半くらいからラクできるようになるかもしれません。

SNSで書いてる人がいましたが、

(おそらく)若いときに全力で頑張って、不公平だというルールを知って、痛みをともなう決断=挫折をした人は30代後半からラクになったと。この記事の執筆者の感覚的にも同じですね。

発達障害は精神年齢の遅れが出る障害といっている人もいて、それも(おそらく)正しい。

健常者が10代で理解できることが発達障害者は理解できなくて、20代でようやく理解できる。健常者が20代で理解できることが発達障害者は30代で理解できる・・というような具合に。

健常者が30代後半になって老いと限界を感じるようになってきた段階で、発達障害者の精神年齢は20代後半くらいなので何となく上手く行きだしてイキイキしてくるという。身体の老い(実年齢)はともかくとして。

発達障害者の全員が30代後半からラクになるわけではないので そこは注意が必要ですが、ラクになった人も多いということで参考までに。

まとめ:ヘレン・ケラーの「障害は不便であるが不幸ではない」は真理

・世の中は不平等で不公平であることを知る

・自他の境界をあいまいにしない

・健常者の「成果」はマネするが「手段や方法」はマネしない

・発達障害者は己を理解することが特に大事

・己を知って、自分独自の取り扱い説明書をつくる

・全力で頑張って、諦めるという決断は人生をラクにする鍵

ヘレン・ケラーは幼少期に病気の後遺症で、視力と聴力を失ったそうです。

「障害は不便ではあるが不幸ではない」との名言を残した。

もともとヘレンは地頭が良かった(健常者だった?)のと、育った環境が良かったという点はあるものの、その通りだなぁと今は自分も思います。

障害の重度や環境によっては、立て直せる可能性は全然ある。

書籍の著者のライフハックが発達障害で苦しんでいる人の参考になれば幸いです。

書評・レビューランキング

にほんブログ村